Ritratto (cenni)

Il ritrattista dovrebbe trascorrere molto tempo insieme al soggetto da ritrarre: in questo tempo si fa conoscenza e si individuano gli aspetti e la personalità del soggetto, oltre alle sue reazioni alle varie circostanze. Tutto ciò ha lo scopo di ridurre tensioni e innaturalezze in fase di ripresa, ma soprattutto serve a catturare lo spirito del soggetto. La conversazione mantiene rilassato il soggetto e distoglie la sua attenzione dalla fotocamera. Bisogna sempre stimolare il soggetto, in qualsiasi modo; a volte è buona idea farlo camminare e seguirlo nei suoi movimenti, girargli attorno e cambiare inquadratura, riprenderlo di fronte, di profilo, per capire qual è il punto di ripresa più fotogenico. Una ripresa di 3/4 dà spesso buoni risultati, accentuando la tridimensionalità dei lineamenti. Il ritratto ambientato può inoltre servire a comunicare una sfumatura della personalità che caratterizza il soggetto.

Obiettivi

85mm, 100mm e 135mm, tutti con grande apertura (f/1.2-2). Le focali corte enfatizzano eccessivamente naso e orecchie. La scelta dello sfondo e della profondità di campo richiedono grande attenzione, per evitare di includere elementi di disturbo alle spalle del soggetto: lo sfondo deve essere per lo più uniforme e non troppo vario, dal momento che sarebbe distraente, e per questo va sfuocato il più possibile. La messa a fuoco deve essere eseguita sempre sugli occhi del soggetto.

Illuminazione esterna

Evitare ogni tipo di illuminazione diretta, ma schermarla e diffonderla con ombrelli e pannelli riflettenti, che ammorbidiscono i forti contrasti e le ombre nette. La lettura esposimetrica va fatta sulla pelle del soggetto, possibilmente con un esposimetro a mano, generalmente più accurato. Il tempo di otturazione ideale è 1/125", perché permette al soggetto di muoversi e al fotografo di fotografarlo senza "effetto mosso". Se il soggetto è in controluce, bisogna usare flash in modalità fill-in e/o pannelli riflettenti. Potrebbe essere necessario ammorbidire i toni della pelle e allo scopo si può usare un filtro soft specifico per il ritratto.

A sinistra: set minimo per ritratto, costituito da un fondale colorato o scuro alle spalle del soggetto

e due pannelli per trasmettere un'illuminazione diffusa sul volto. A destra: alcuni accessori per il controllo dell'illuminazione in studio, fra cui bank diffusori, pannelli dorati, riflettori.

Dichiarazione su copyright, autore e proprietà

Tutti i contenuti di questa pagina sono copyright ©️ Chrysis.net se non diversamente specificato - si prega di consultare i singoli casi per dettagli sulla paternità e sul copyright. Gli esemplari nelle foto provengono dalle collezioni personali degli autori o di altri collaboratori e dalle collezioni di vari musei. Salvo diversamente specificato, l'intero contenuto di questo sito Web è a scopo personale, non commerciale, scientifico ed educativo con giusto accredito alla pagina da cui è stato derivato, e conformemente ai Termini e condizioni di Chrysis.net.

Per citazioni

Agnoli G.L. (2025) Manuale di Fotografia di Chrysis.net - Risultati della ricerca , in: Chrysis.net website. Interim version 16 December 2025, URL: https://www.chrysis.net/it/search/%252525E7%25252583%252525AD%252525E8%252525A1%25252580%252525E9%252525AB%25252598%252525E6%252525A0%252525A11~3%252525E7%25252599%252525BE%252525E5%252525BA%252525A6%252525E7%252525BD%25252591%252525E7%2525259B%25252598-%252525E3%25252580%25252590%252525E2%2525259C%25252594%252525EF%252525B8%2525258F%252525E6%2525258E%252525A8%252525E8%2525258D%25252590BB76%252525C2%252525B7CC%252525E2%2525259C%25252594%252525EF%252525B8%2525258F%252525E3%25252580%25252591-%252525E5%25252585%252525AB%252525E4%252525B8%252525AA%252525E8%2525259D%252525B4%252525E8%2525259D%252525B6%252525E5%25252585%252525AC%252525E4%252525B8%252525BB%252525E6%25252595%25252585%252525E4%252525BA%2525258B-%252525E7%25252583%252525AD%252525E8%252525A1%25252580%252525E9%252525AB%25252598%252525E6%252525A0%252525A11~3%252525E7%25252599%252525BE%252525E5%252525BA%252525A6%252525E7%252525BD%25252591%252525E7%2525259B%25252598nvq0t-%252525E3%25252580%25252590%252525E2%2525259C%25252594%252525EF%252525B8%2525258F%252525E6%2525258E%252525A8%252525E8%2525258D%25252590BB76%252525C2%252525B7CC%252525E2%2525259C%25252594%252525EF%252525B8%2525258F%252525E3%25252580%25252591-%252525E5%25252585%252525AB%252525E4%252525B8%252525AA%252525E8%2525259D%252525B4%252525E8%2525259D%252525B6%252525E5%25252585%252525AC%252525E4%252525B8%252525BB%252525E6%25252595%25252585%252525E4%252525BA%2525258Bw2t0-%252525E7%25252583%252525AD%252525E8%252525A1%25252580%252525E9%252525AB%25252598%252525E6%252525A0%252525A11~3%252525E7%25252599%252525BE%252525E5%252525BA%252525A6%252525E7%252525BD%25252591%252525E7%2525259B%25252598yut6s-%252525E5%25252585%252525AB%252525E4%252525B8%252525AA%252525E8%2525259D%252525B4%252525E8%2525259D%252525B6%252525E5%25252585%252525AC%252525E4%252525B8%252525BB%252525E6%25252595%25252585%252525E4%252525BA%2525258B3oas/page/22.

Il flash si rende necessario in condizioni di luce scarsa o per evitare immagini mosse o ricche di dominanti, consentendo di lavorare con tempi veloci (da 1/30" a 1/500", a seconda della fotocamera), ma non solo.

Il flash si rende necessario in condizioni di luce scarsa o per evitare immagini mosse o ricche di dominanti, consentendo di lavorare con tempi veloci (da 1/30" a 1/500", a seconda della fotocamera), ma non solo.

Utilizzando un flash vanno sempre tenute presenti le Leggi ottiche della Riflessione e della Rifrazione: i raggi luminosi hanno un angolo di riflessione uguale a quello di incidenza (i=r). Nel caso di un'interfaccia aria/vetro - mezzi cioè a differente indice di rifrazione - l'angolo di rifrazione è inferiore a quello di incidenza e tende a chiudersi verso la perpendicolare alla superficie nel punto di incidenza.

Utilizzando un flash vanno sempre tenute presenti le Leggi ottiche della Riflessione e della Rifrazione: i raggi luminosi hanno un angolo di riflessione uguale a quello di incidenza (i=r). Nel caso di un'interfaccia aria/vetro - mezzi cioè a differente indice di rifrazione - l'angolo di rifrazione è inferiore a quello di incidenza e tende a chiudersi verso la perpendicolare alla superficie nel punto di incidenza. Esempio di collegamento multiflash TTL:

Esempio di collegamento multiflash TTL:

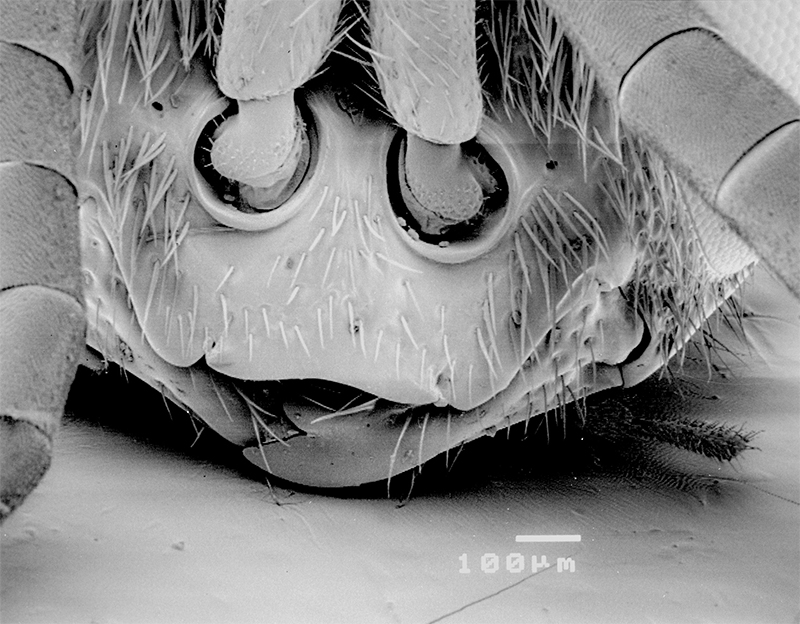

Tecnica fotografica sofisticata, che offre risultati spettacolari per nitidezza e profondità di campo.

Tecnica fotografica sofisticata, che offre risultati spettacolari per nitidezza e profondità di campo.

Tutti i moderni flash sono TTL (Through The Lens, attraverso l'obiettivo) e sono in grado di "dialogare" con la fotocamera. Questa, leggendo la luce che giunge sul soggetto illuminato dal flash, è in grado di comandare l'interruzione dell'emissione flash. Questo sistema, ad oggi insostituibile, evita di dover calcolare a mente il diaframma corretto per quella data distanza ed altri parametri.

Tutti i moderni flash sono TTL (Through The Lens, attraverso l'obiettivo) e sono in grado di "dialogare" con la fotocamera. Questa, leggendo la luce che giunge sul soggetto illuminato dal flash, è in grado di comandare l'interruzione dell'emissione flash. Questo sistema, ad oggi insostituibile, evita di dover calcolare a mente il diaframma corretto per quella data distanza ed altri parametri.

Ed è per questo che alcuni obiettivi macro sono dotati di un tubo elicoidale dall'escursione molto ampia, proprio per aumentare il tiraggio, quindi il rapporto di riproduzione.

Ed è per questo che alcuni obiettivi macro sono dotati di un tubo elicoidale dall'escursione molto ampia, proprio per aumentare il tiraggio, quindi il rapporto di riproduzione.

Obiettivi

Obiettivi I tubi di prolunga sono aggiuntivi interposti fra fotocamera e obiettivo e si fondano sull'aumento del tiraggio. Quindi, non sono aggiuntivi ottici, per cui non compromettono la qualità dell'immagine, sono leggeri e solidi, conservano gli automatismi (autofocus compreso), ma consentono ingrandimenti fissi. Il soffietto, invece, dispone di una variazione continua dell'ingrandimento, ma è più ingombrante e delicato.

I tubi di prolunga sono aggiuntivi interposti fra fotocamera e obiettivo e si fondano sull'aumento del tiraggio. Quindi, non sono aggiuntivi ottici, per cui non compromettono la qualità dell'immagine, sono leggeri e solidi, conservano gli automatismi (autofocus compreso), ma consentono ingrandimenti fissi. Il soffietto, invece, dispone di una variazione continua dell'ingrandimento, ma è più ingombrante e delicato.

Devono rispettare i colori e le maculazioni degli ambienti in cui ci si apposta. La struttura portante può essere costituita da tubi in alluminio o in fibra di vetro/carbonio, telescopici o a incastro, con un'altezza leggermente maggiore del fotografo seduto sul seggiolino (possibilmente girevole). Inoltre, la struttura deve permettere di essere alzata o abbassata senza doverla smontare, quindi non deve essere fissata al suolo con picchetti. Il montaggio deve poter richiedere pochi minuti. All'altezza degli occhi del fotografo il telo porterà una o più feritoie orizzontali strette, per avere la visione di ciò che accade all'esterno. Il foro per l'obiettivo deve essere molto grande, in modo da permettere spostamenti verticali e orizzontali; all'esterno, l'obiettivo sarà racchiuso in un cappuccio legato attorno al paraluce e fissato al telo. E' preferibile, poi, ampliare il telo frontalmente in basso, in modo da permettere al cavalletto di uscire dal perimetro, riducendo la distanza tra fotografo e fessure di osservazione. Fotocamere rumorose devono essere racchiuse in sacchi fonoassorbenti.

Devono rispettare i colori e le maculazioni degli ambienti in cui ci si apposta. La struttura portante può essere costituita da tubi in alluminio o in fibra di vetro/carbonio, telescopici o a incastro, con un'altezza leggermente maggiore del fotografo seduto sul seggiolino (possibilmente girevole). Inoltre, la struttura deve permettere di essere alzata o abbassata senza doverla smontare, quindi non deve essere fissata al suolo con picchetti. Il montaggio deve poter richiedere pochi minuti. All'altezza degli occhi del fotografo il telo porterà una o più feritoie orizzontali strette, per avere la visione di ciò che accade all'esterno. Il foro per l'obiettivo deve essere molto grande, in modo da permettere spostamenti verticali e orizzontali; all'esterno, l'obiettivo sarà racchiuso in un cappuccio legato attorno al paraluce e fissato al telo. E' preferibile, poi, ampliare il telo frontalmente in basso, in modo da permettere al cavalletto di uscire dal perimetro, riducendo la distanza tra fotografo e fessure di osservazione. Fotocamere rumorose devono essere racchiuse in sacchi fonoassorbenti. Alcuni animali viventi in luoghi scarsamente antropizzati possono dimostrarsi poco diffidenti: non conoscono l'uomo e non lo "vedono" neanche. Lo classificano come parte del paesaggio, fino a che i meccanismi di percezione dell'insolito o del pericolo (un rumore secco, un movimento brusco) non lo metteranno in guardia.

Alcuni animali viventi in luoghi scarsamente antropizzati possono dimostrarsi poco diffidenti: non conoscono l'uomo e non lo "vedono" neanche. Lo classificano come parte del paesaggio, fino a che i meccanismi di percezione dell'insolito o del pericolo (un rumore secco, un movimento brusco) non lo metteranno in guardia.